日本のインターナショナルスクールの歴史を紐解くと、その転換点において3名の日本人女性創立者の功績が浮かび上がってきます。

本稿では、その時代背景と功績について考察します。

日本のインターナショナルスクール史における女性創立者3名と時代背景に関する一考察

歴史的に、インターナショナルスクールの多くはキリスト教系の組織や外国人によって設立されてきました。

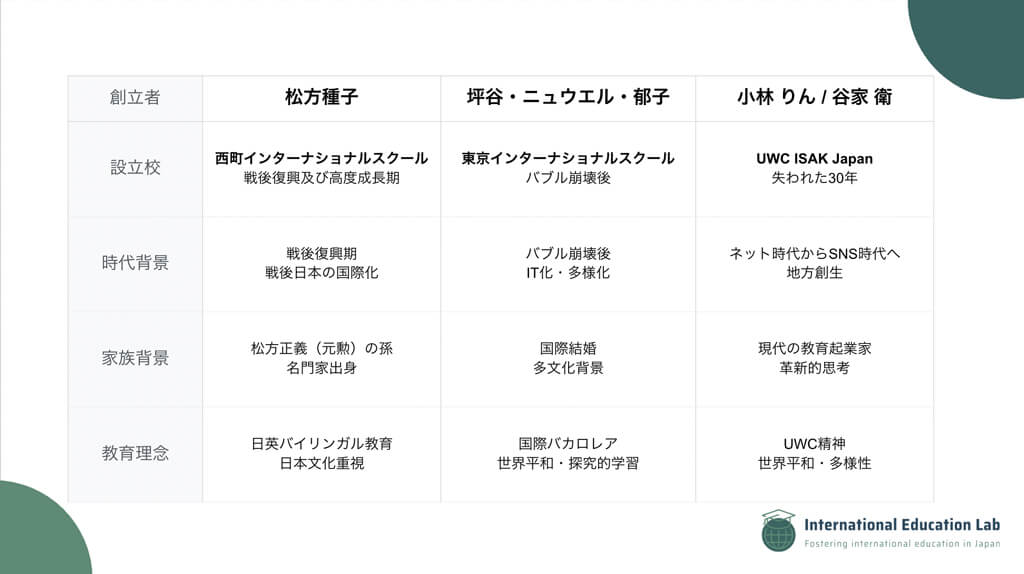

その中で、日本人女性が創立した代表的なインターナショナルスクールの事例として3名を取り上げます。

| 創立年 | 校名 | 創立者 |

|---|---|---|

| 1949年(昭和24年) | 西町インターナショナルスクール | 松方種子 |

| 1994年 (平成6年) | 東京インターナショナルスクール | 坪谷・ニュウエル・郁子 |

| 2014年(平成26年) | UWC ISAK Japan | 小林りん |

3名の女性創立者がインターナショナルスクールを日本に開校した背景には、それぞれ戦後の復興期、高度経済成長期、バブル経済とその崩壊、グローバル化の進展といった日本社会が大きな課題や変化に直面していた時代状況があります。

| 時代 | 年代 | 和暦 | 特徴・キーワード | 学校名 |

|---|---|---|---|---|

| 戦後復興期 | 1945年~1954年 | 昭和20年~昭和29年 | 敗戦→復興、GHQ占領、朝鮮特需(1950年頃) | 1949年(昭和24年) 西町インターナショナルスクール |

| 高度経済成長と安定成長期 | 1955年~1985年 | 昭和30年~昭和60年 | 神武景気、岩戸景気、オリンピック景気、いざなぎ景気、オイルショック対応、省エネ化、安定成長へ | |

| バブル経済期 | 1986年~1991年 | 昭和61年~平成3年 | プラザ合意(1985年)後、土地・株式バブル膨張 | |

| バブル崩壊・失われた10年 | 1992年~2002年 | 平成4年~平成14年 | バブル崩壊、不良債権問題、銀行破綻、ITバブルとその崩壊(2000年前後) | 1994年 東京インターナショナルスクール |

| グローバル化進展と再生期 | 2003年~現在 | 平成15年~令和 | IT化、グローバル競争、リーマンショック(2008年)、アベノミクス、コロナ禍 | 2014年 UWC ISAK Japan |

松方種子氏と西町インターナショナルスクール

明治の元勲である松方正義を祖父に持つ松方種子氏は、父親の仕事の関係でアメリカ・ニューヨークに駐在しました。戦争を挟んで日本に帰国後、1949年に西町インターナショナルスクールを開校しました。記録に残る中で日本人が最初に創立したインターナショナルスクールです。

西町インターナショナルスクールの特徴として、日本に来る外国人の子どもたちだけでなく、在籍する全ての生徒に日本語学習を求め、日本語と英語のバイリンガル教育を初期から掲げ、実践してきました。

また、松方家ゆかりの地である群馬県の施設を活用し、日本の文化や自然に触れる体験(田植えなど)を取り入れるなど、全人教育的な取り組みも重視しました。

松方種子氏の姉であり、駐日アメリカ大使夫人でもあったハル・松方・ライシャワー氏も、陰ながら学校を支援しました。

西町インターナショナルスクールは、戦後日本の国際化が進む中で、国際教育の重要な礎を築いた学校と言えます。現在も高い人気を誇る背景には、日本文化に根差した学びや卒業生の活躍などが挙げられます。

坪谷・ニュウエル・郁子氏と東京インターナショナルスクール

日本がバブル経済崩壊後、IT化など新たな経済状況へ移行する中で、在日外国人の国籍も多様化し、従来のアメリカ中心からヨーロッパ(特に北欧)など出身国が分散する傾向が見られました。

こうした変化の中、探究的な学びを重視する国際バカロレア(IB)などを取り入れ、発展してきた学校の一つが、坪谷・ニュウエル・郁子氏が創立した東京インターナショナルスクールです。

プリスクールから始まり、現在は小中高、そして学童保育なども含めた幅広い国際教育を提供しています。

坪谷・ニュウエル・郁子氏は、東京インターナショナルスクールでの実践に加え、国際バカロレアの教育理念を日本全体に広める啓蒙活動を行い、これからの日本に必要な学びやインターナショナルスクールの重要性を社会に訴え続けています。

また、これまで十分な受け皿がなかった、軽度の発達障害や学習障害を持つ駐在員の子どもたちのために、NPO法人として「東京プログレッシブスクール」を設立・運営しています。

日本に駐在する外国人子女のために何ができるかを問い続け、課題を発見し解決策を実行してきた坪谷・ニュウエル・郁子氏の姿勢は、国際バカロレアが掲げる理念の実践そのものと言えるでしょう。

小林りん氏とUWC ISAK Japan

UWC(ユナイテッド・ワールド・カレッジ)の加盟校が日本にないことは損失であると考えた小林りん氏は、谷家 衛氏とともに多くの支援者とともに、日本の未来、そして世界の未来に貢献する人材を育成するため、長野県軽井沢町にUWC ISAK Japanを創設しました。

リゾート地であり人口が比較的少ない軽井沢町に、全寮制インターナショナルスクールを設立することには、実現性を疑問視する声もありました。

しかし、国際バカロレア(IB)ディプロマ・プログラムを採用する全寮制の高等学校として開校し、成功を収めています。

UWC ISAK Japanは、地方(都市部以外)においても全寮制で世界中から生徒を募集すれば質の高い国際教育機関の運営が成り立つことを示しました。

また、開校前にサマースクールを実施することで、学校運営のシミュレーションやカリキュラム開発を進める手法は、後に「ISAKモデル」とも呼ばれ、インターナショナルスクールの開校前の手法としてその後、多くの開校時の参考にされるようになりました。

現在、小林りんさんは、ジョン・ホプキンス大学のギフテッドプログラムを日本に紹介しようとしています。

このように、3名の女性創立者は、それぞれの時代の要請に応える形でインターナショナルスクールを設立・発展させてきました。

日本では現在、多数のインターナショナルスクールやプリスクールが存在し、地域の文化や歴史に根差した新たな学校の開校も続いています。

歴史の変化が続く中で、地域社会に根差したインターナショナルスクールの設立は今後も増えていくと考えられます。

それは、国際教育がより地域社会に浸透し、地域から世界へと繋がる人材育成の道標となることを示唆していると言えるでしょう。