図解で解説!なぜダメなスクールが数年で人気校に?その理由とは?

インターナショナルスクール選びの時に口コミや評判を調べませんか? 学校の口コミサイトを使う方が多いのではないでしょうか。

SNSでハッシュタグで学校の情報を集めたり、LINEなどにある入学希望者向けのグループに入るケースも多いと思います。

学校の口コミサイトがあり、どのような校風なのか、文化祭や外部向けのイベントなど貴重な情報を提供してくれています。

口コミでは、その一方で良くない口コミも見かけるものです。

私たちが口コミを見るときに注意するべき点があります。

それは「いつ書かれたか」ということです。

基本的に口コミというのは、在籍中に書かれることは少なく、何かしら理由があって保護者や教職員が辞めた後に書くことが多いと言われています。

すなわち時間軸で言うと多くの場合、現在の学校ではなく、過去の学校を知っていた過去形の口コミなのです。

では口コミで悪い評判が書かれた学校は、その後どうなっていくのでしょうか。

インターナショナルスクールに関して言うと、WASCやCISと呼ばれる国際認定機関に申請し認定を取得した学校は、その後、学校のクオリティーそのものが良くなります。

この学校のクオリティーというのは、例えばカリキュラム、指導法、先生の研修の回数や質、ガバナンスだったり、財務内容を含めたものが全体的に良くなるのです。

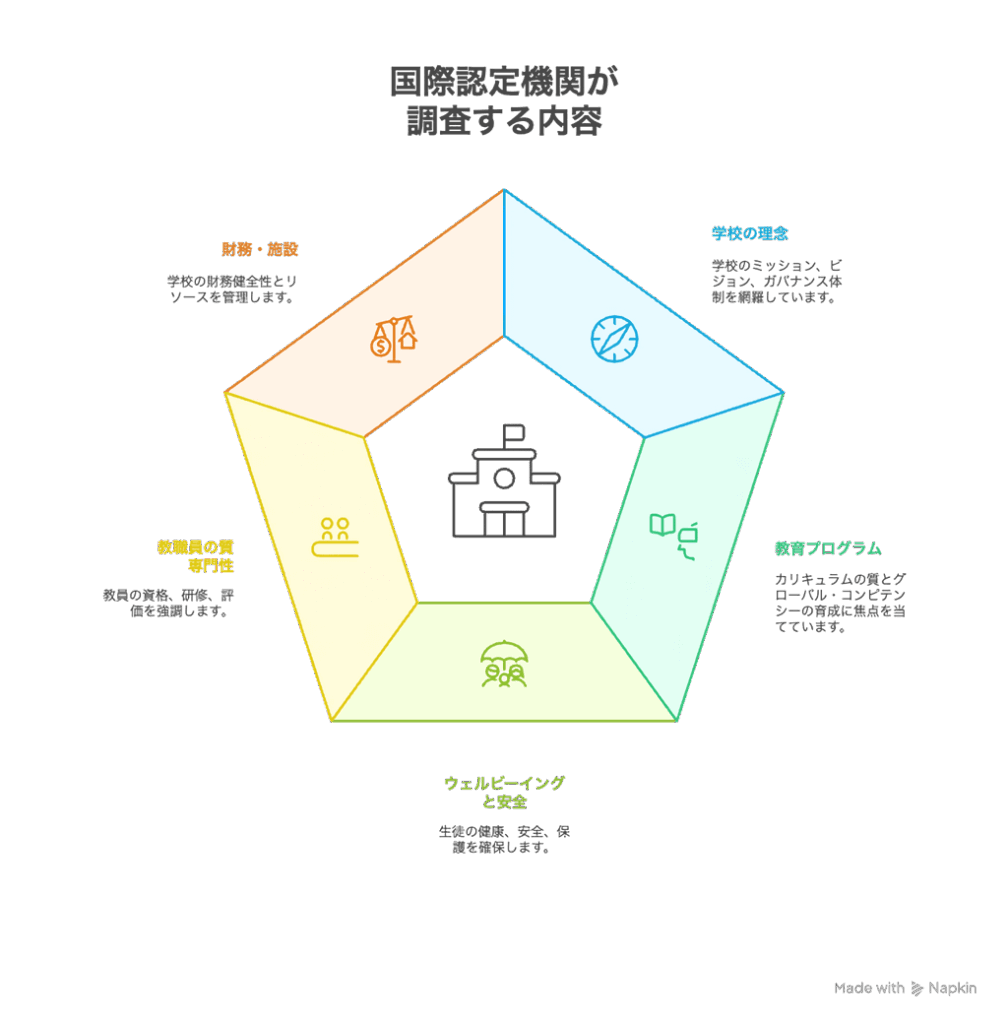

国際認定機関が調査する部分の図

国際認定機関というのが、実はインターナショナルスクールにとってとても重要なのです。

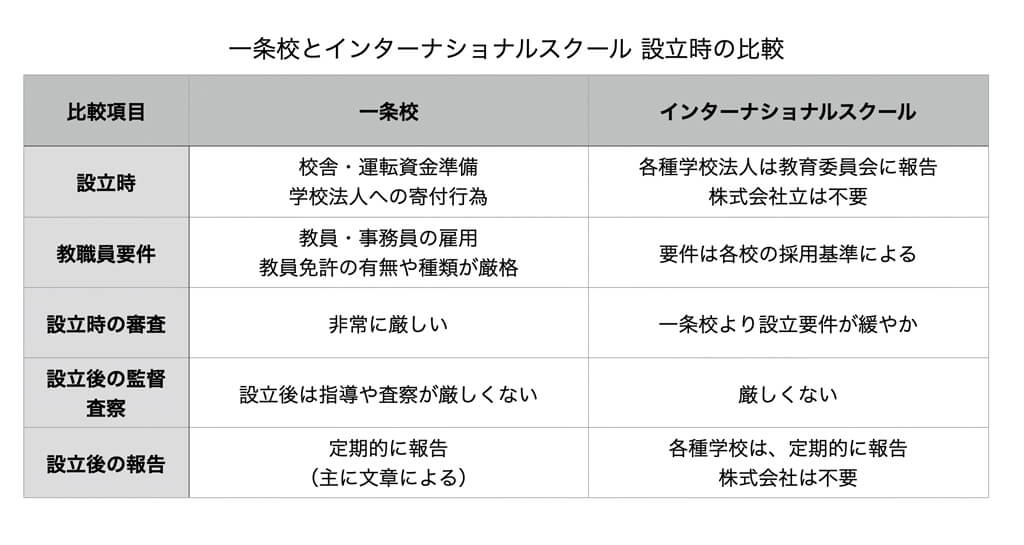

日本の学校とインターナショナルスクールを比較する

日本の学校(私立学校も含めて)を作ろうという時には、事前に多額の資金を準備します。運転資金になったり、校舎を含めて用意して、それを学校法人というところに寄付行為という形で学校設立と同時にスタートしていきます。

図解で解説!なぜダメなスクールが数年で人気校に? その理由とは?

実際に開校するにあたって教員を雇ったり事務員を雇ったり、教員免許を持っている人数であったり、どのような免許を持っているのかも含めて、日本の学校は設立するときに大変厳しい手続きがあります。

しかし日本の学校というのは、逆に設立後はあまり厳しい指導や査察等がありません。多くの場合は、年に何回かの生徒数の上限だったりといった報告をファックスで送って終わりです。

多くのインターナショナルスクールは、各種学校法人または株式会社で運営されています。各種学校法人の場合は教育委員会に報告をしますが、株式会社の場合は報告する必要がありません。

ここで日本の学校における考え方、根本的な違いが大きく現れています。それが性善説に基づいた学校設置の仕方をしている日本の仕組みと、性悪説に基づいた学校設置と運営を考える西洋的な発想です。

導入エピソード:半沢直樹と金融庁

性善説の法体系と性悪説の法体系

日本社会は歴史的に性善説を基盤として発展してきたとされています。

性善説は、人間の本性が善であると考え、人々を基本的に信頼する姿勢を取る思想です。この考え方は、儒教思想の孔子や孟子から影響を受けています。

一方で、欧米社会は性悪説に基づく法体系を持つとされています。

性悪説は、人間の本性が自己中心的で悪に傾きやすいと考え、それを抑制するために厳格な法律や規則が必要だとする思想です。

この考え方は、中国の荀子や西洋哲学者トマス・ホッブズなどによって支持されてきました

ただし、日本も第三者機関として強化した例があります。それが財務省の前身である大蔵省です。

現在の財務省が大蔵省だった時代には、大蔵省銀行局という銀行や証券会社への第三者機関としての役割がありました。

第三者機関として査察権を持っていましたが、癒着があり、現在は金融庁として外局に分離しました。

金融版ドラマ「半沢直樹」では銀行員のバンカーとしての生き様と社内政治にのドラマですが、そこで第三者機関として登場する代官が金融庁でした。

銀行と証券にとって、第三者機関の金融庁がいかに怖いかがわかるドラマです。

CISやWASCなど第三者機関が怖いのはスクールも同じです。

国際認定機関の役割

先程の口コミの点を思い出していただきたいのですが、インターナショナルスクールでひどい口コミがある学校が、例えば数年後、五年ぐらい経った時にとても良い学校に変わっている場合があります。

その背景にあるのは国際認定機関です。

国際認定機関は申請があると同時に、学校の様々な点から学校として正しく運営されているか、学びや子供たち、そして親御さんとの関係性や財務など含めて確認をしていきます。

図解で解説!なぜダメなスクールが数年で人気校に? その理由とは?

私はこれを査察官と呼んでいます。税務署のように根掘り葉掘り聞くようなイメージがあります。

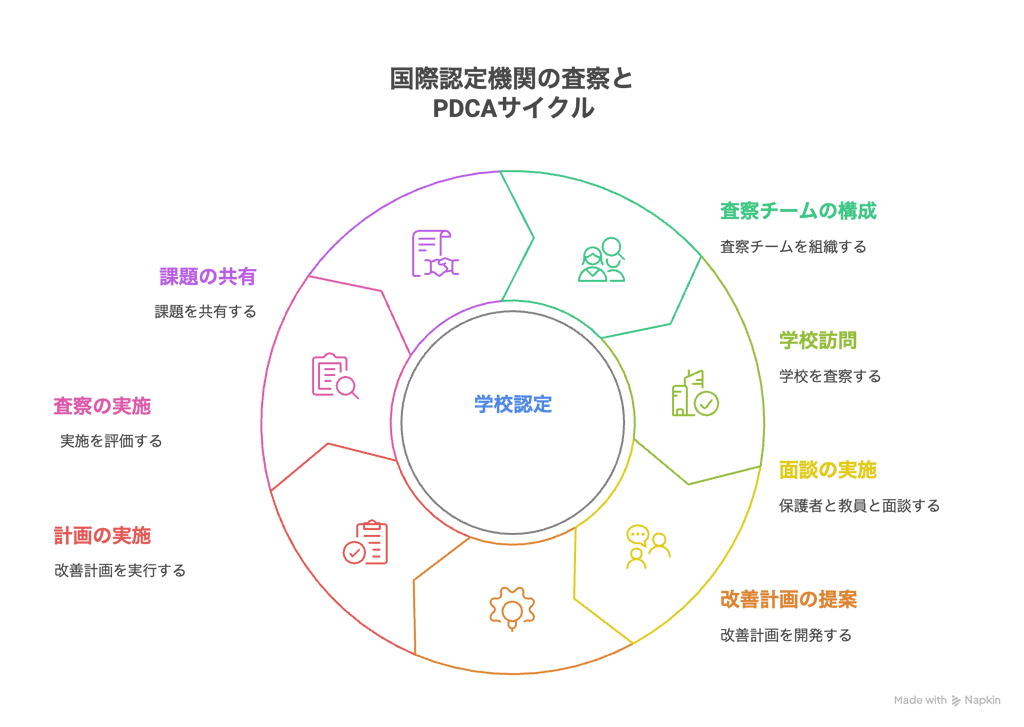

例えば東京にあるAというインターナショナルスクールがWASCやCISと呼ばれる世界的な認定機関の取得を申請する場合、申請すると同時に担当者が付きます。

そこから最初のファーストビジット、すなわち最初の視察をいつするかを決めます。

この査察官というのは日本から一人、また文化の似たような中国、韓国などから先生が二人アジア太平洋担当者から一名の形で四人前後が学校に乗り込んできます。

彼らは現役の学校の校長先生であると同時に査察官なのです。

いわば学校が最も知られたくないことや知られたくないようなことを彼らは自分自身の体験から知っているのです。

そのため、学びの担当者であったり、財務やガバナンスであったり、保護者との関係性だったり、それぞれ担当者が2泊3日などで学校に乗り込んで査察をしていきます。

査察官が保護者や教員とグループで面談をして、場合によっては個別で話を聞いて、学校全体が良くなるような方向性に向かって何回も提案書を作っていきます。

いくつもの改善点を挙げていきます。改善点を挙げるだけではなく、改善計画も作り上げます。

すなわち来年の査察時までに直すべき点を指摘し、直すべき計画も作るのです。これは学校にとって大きな宿題です。

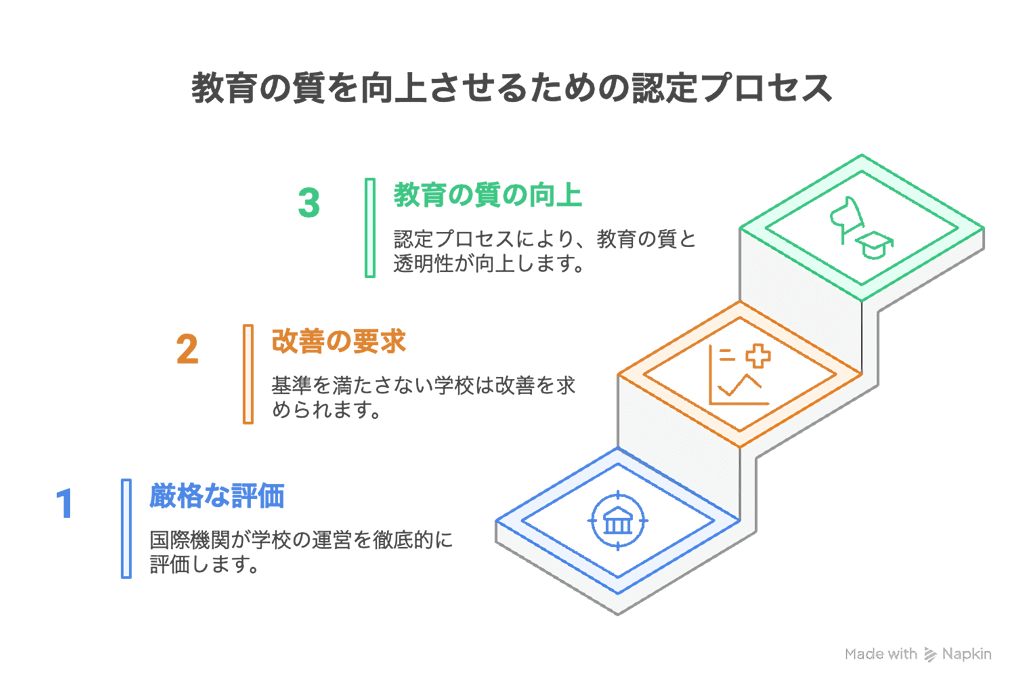

国際認定機関が査察で提案する改善計画は認定を取り消す理由にもなるため、学校として必須目標となります。

同時に国際認定機関と理事会、学校側が同時に課題点を洗い出し、共通認識として見出すプロセスがとても重要です。

国際認定機関に申請し、実際に認定をもらった場合、一年後、二年後、三年後と通常一年ごとに査察官が来ます。

図解で解説!なぜダメなスクールが数年で人気校に? その理由とは?

査察官は何を見るのか。

査察官は、一年目で指摘された箇所をどのように改善しているかを調べに来ます。二年目、三年目とずっと見ていきます。

去年指摘した課題に対して、例えばカリキュラムが脆弱である、またはガバナンスが弱い、また研修が実施されていないなど、そういった点を厳しく「できている、できていない」という点で二年目、三年目でも指摘してきます。

生徒・保護者でも、教職員や校長でも理事長でもなく、第三者機関として国際認定組織が指摘していきます。

国際認定機関の認定申請をすると、自動的に永遠に認定を取り続けなければならなくなります。

理事長、校長にとって「認定取消し」は、学校経営の実力不足というお墨付きになるからです。

このプレッシャーは、学校経営側にとって重しになりますが、学校の質を高めるため続けなければなりません。

「Life-long Learner」(一生涯学び続ける)という理念がありますが、学校もずっと学び続けなければならないと言えます。

厳しい査察が入ることによって、学校全体の学びやカリキュラム、そして放課後活動や課外活動、生徒の安全性、保護者との関係や財務、そしてガバナンスを含めて全体が徹底的に一年スパンで改善されていくように仕向けるのが国際認定機関です。

よく考えてみると、日本の学校は設立する時にとてもエネルギーがかかります。すなわち誰がどのような目的で学校を作るのかが問われます。

土地や校舎、運営のための資金は、学校に寄付されます。日本では、学校設立後はいわば性善説によって成り立っています。

インターナショナルスクールでは、西洋的な発想があり、国際認定機関というのは設立された後がスタートであると考えます。

いわゆる設立することではなく、設立した後、どのように生徒の学び、教職員の学びの質を全体として上げていくのかを「認定」を授けながらずっと見ていくのです。

そのためインターナショナルスクールで国際認定機関の申請と認定を取っている場合は、学校経営陣が教育機関として教育の質全体を向上させていく決心をしていると考えて良いでしょう。

インターナショナルスクールを取材していると、十年前はあまり評判が良くなかった学校が劇的に良くなっているケースが多々あります。

その背景にあるのは、学校経営陣が良い教育機関になろうとし、世界的に手伝おうとする国際認定機関という仕組みがあります。

逆に考えると、国際認定機関の認定をずっと取り続けている学校というのは、良い学校に向けて十年、三十年、そして半世紀と絶え間ない努力を続けてきた学校といえます。

まさに認定機関の「お墨付き」=良いものを目指し続けているという学校の証と言えるでしょう。