国公私立の先生からインターナショナルスクールの先生まで〜国際教員になるためには〜 International Educationの5W1H1E

国境を超えて世界に通用する、探究・研究を基盤とした日本や他地域の政策にもなってる高次元思考が育つ国際教育とはどんな教育か?

そんな教育はどこで展開され、育つスキルとコンピテンシーはどんなものか?

そんな教育を実践できる教員はどんなeducator(教育者)、teacher(教師)、facilitator(話し合いの進行役)であり、また、国際教員資格はあるのか?

これらの問いを5W1H1Eに整理して、今回は簡単に紹介する。

5W1Hはご存じ、what when where who why how である。

筆者は長年教育や社会を分析する中で、どんな知識、現象、問いもEffects、つまり影響の視点も不可欠であると考える。

What

教員や学習者が興味関心・学習項目を問いにし(探究)、それにまつわる知識の5W1H1Eを多角的、多面的に個人や共同で調査・分析し、理解や更なる問いがわくように発進をし、自身や他者の問いに対応もできる資質、能力、コンピテンシーが高次元思考を育む国際教育のwhatである。

高度な知識学力x探究・調査研究分析力と発信力のどれが欠けても今の世界に通用する国際教育とは言えない。

When・Where

社会の一部の恵まれたエリートを対象にこのような教育は古代ギリシャや他の古代文明に始まり、日本でも松下村塾などで展開されていたが、20世紀後半に入ってからはインターナショナルスクールやいくつかのエリート校に広がった。

現在は多くの国の教育システムや国内外の先進的な教育校や、特定の国・州・地域に紐付けられていない国際バカロレア(IB)教育校などで展開されている。

日本でも、インターナショナルスクールや公立・私立のIB校が増えている。

Why

昔も今もなぜこのような教育は価値の高いものとされるのか?

VUCA 時代は今に始まったことなのか?

人間社会において古来から、過去・現在・未来を多角的、多面的に分析する人は重宝され、農業、鉄器、産業革命、ICTなど新たな技術や、権力者・「インフルエンサー」の決断と行動が構造的な社会変化をもたらすときには、高次元思考は不可欠な資質・能力であると言える。

21世紀になった今、それが一部のエリートに限られると、国際競争力について行けないと考えられている。

例えば日本においては、グローバル人材育成重視や、経団連等のプッシュもあって、IB教育が国策になっていることもその一例である。

Effects

Whatで述べたような教育で育つとされる資質・能力が実際の効果研究はさらに求められるとは言え、例えばIB教育を受けた児童生徒の追跡調査はいくつかある。

また、入学審査時にIB教育や深い探究教育に注目する大学が国内外で年々増えていることから、こういった教育は今の時代に必要な資質、能力が身に付く効果をもたらすと言える。

Who

このような国際水準の教育の恩恵を受ける学習者層は、第二次世界大戦後はじわじわと広がっていたが、20世紀の終わり頃から国際教育が公教育の政策になる国や地域が増えてきた。

高次元思考スキルや世界に通用する行動力が育つ国際教育に価値を置く家庭が増える中、国際教育の恩恵を受ける学習者数も増えている。

Who・How

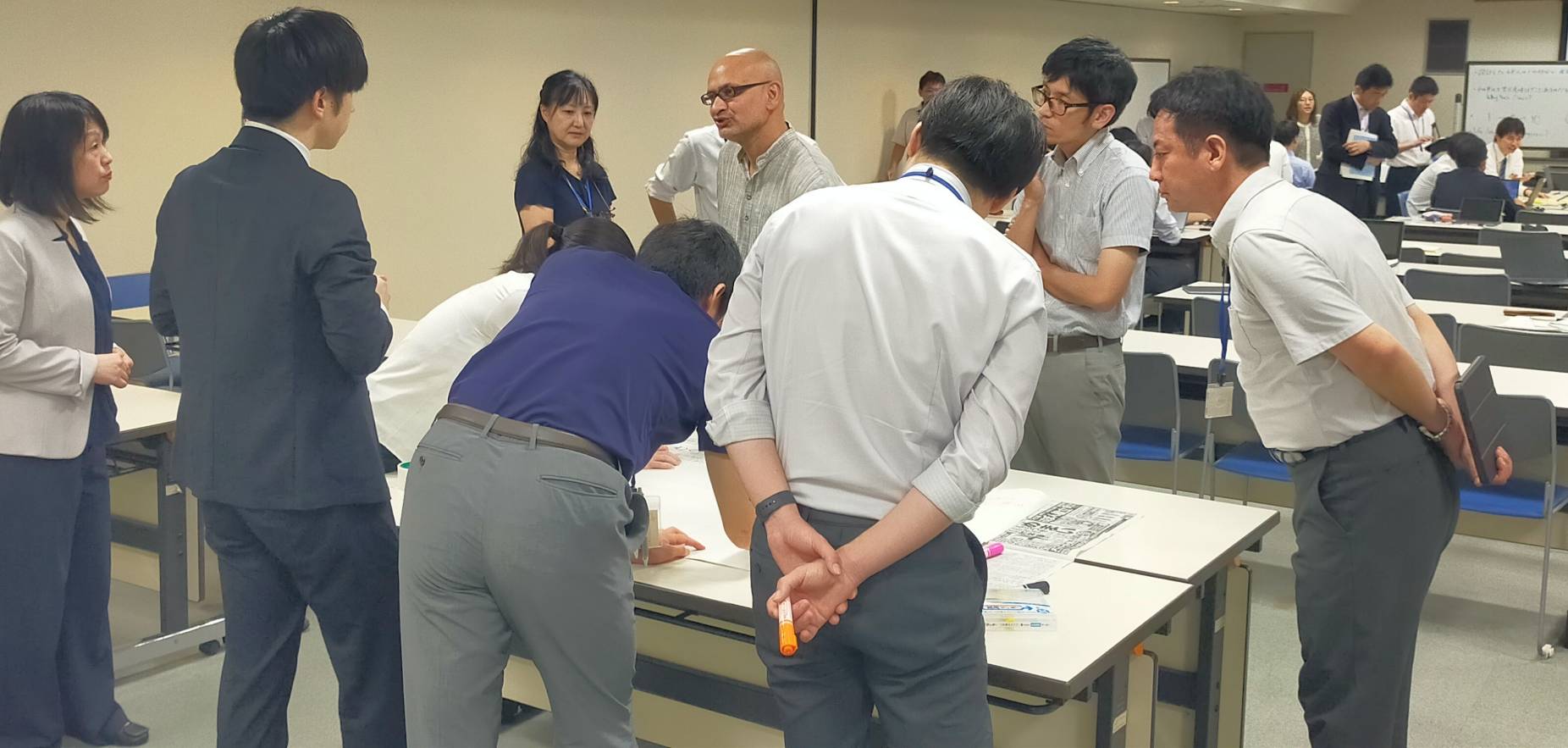

教師と教育力: ここがまだまだ課題ではある。こういった教育をしっかり展開できる教師はまだまだ少なく、できる教員や実績がある教員は学校間でも取り合いになっている。

学生段階から、または現職教員向けのわかりやすい資格としては、国際バカロレア教員資格( IB Educator Certificate IBEC)がある。

現在国内では、筑波大学、東京学芸大学、ICU、玉川大学は大学院で、また岡山理科大学、都留文科大学、関西学院大学、聖隷クリストファー大学は学部でIBECが取得できる。

近い将来、国際バカロレア教員資格が取れる大学が増える予定である。

海外ではオーストラリアのバースやメルボルン、香港、国立台湾師範大学など多くの大学で取得可能である。(1)

Structured inquiry, guided inquiry, open inquiryをstudent co-ownership of learning and assessment (成績評価)を踏まえ、differentiation(差異化)された教授学習方法は、IBECや先進的な現職教員研修ではどのように身につけて行くかは今後の記事で具体的な事例を含めて扱う。

今回記事は、筆者の国際教育のWhat, Why, Howの考えるや捉え方の背景になった国際教育の経験を紹介して締めくくる。

中学1年生までは、インドのニュー・デリーでは珍しくない、イギリスの系統も受け継ぐインドの教育を英語で受けた。無論、母語も一教科として重視される。

インドでは教育に価値を置く多くの家庭は、世界のアカデミックとプロフェッショナルランゲージが英語であること、教育の質重視からこう言った私学の幼少中高教育を選ぶ。

人口の多さからか、無償の公立教育の人材・施設予算に限界があり、また英語が1教科にとどまっている。

National Sample Survey Office (NSSO) 2022-2023調査によると、都会では6割強、農村部等では2割強が初等教育段階から世界水準の活躍可能性が上がる私学を選択している。(2)

筆者が13歳の時、親の転勤で東京に移住し、インターナショナルスクールで国際バカロレア(IB)教育を受けた。

この探究教育のおかげで日本研究・日本史を学び、インターナショナルスクールの社会科教師を目指す目標が生まれ、ICUとカナダのUBCの大学院で日本史と教育を学んだ。

その後24年間、”two schools together” を理念に掲げた学校で国際教育に従事した。

関西学院大阪インターナショナルスクールではIB History, TOK(知の理論), EE(課題論文)など、併設校の関西学院千里国際ではIBの趣旨を踏まえた日本語で、またはバイリンガル展開で教科デザインしつつ、日本史、国際関係史、比較文化、ビジネス、比較宗教学、シニアリサーチなどを担当し、教務、進路、IB部長などを勤めた。

2012〜2015年は、国の文科行政の一環として、「国際バカロレア教育の趣旨を踏まえた教育推進の研究」を行ったチームの研究主任も務めた。

文部科学省のIB政策やIB機構のワークショップリーダー、IB試験採点官、IB校認可・IB教員養成大学認定訪問員なども務めた。

その後、国の文科行政にも関わる東京学芸大学の教職大学院にIB教員資格(IBEC)プログラムを立ち上げた。

同大学院 准教授・IBEC Directorを経て、現在は岡山理科大学教育学部長・IBEC Directorを務め国立台湾師範大学の大学院客員教授教、International Eduction Lab advisor、教育委員会等が展開する教師教育、ならまちリーグアドバイザーなども兼務している。

- IBO, IB educator and leadership certificate, university directory , 2024 https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/professional-development/pdfs/ibec-university-directory-en.pdf

- Urban-Rural Disparity in India’s Primary Education Enrollmen .. , Times of India, 24 Nov. 2024,https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/urban-rural-disparity-in-indias-primary-education-enrollment-what-makes-urban-parents-turn-to-private-schools-despite-national-preference-for-public-schools/articleshow/114951903.cms

International Education Lab 教育アナリスト/客員研究員

岡山理科大学 教育学部 学部長・IBディレクター

日本国際バカロレア教育学会 – 副会長

都内のインターナショナルスクールでIB教育を受け、大学•大学院では日本史と教育のダブル専攻。大阪の国際中高で日英バイリンガル社会科とIB教諭・進路・教務・IB部長、東京学芸大学准教・IB教員養成ディレクターを経て、岡山理科大学教育学部教授・学部長・IBディレクター。文部科学省IBコンソーシアム、教育委員会等のアドバイザー、日本国際バカロレア教育学会副会長、国立台湾師範大学客員教授、IBワークショップリーダーやIBパートナー大学認定訪問員なども務める。

- 教員, 教師, インターナショナルスクール, IB